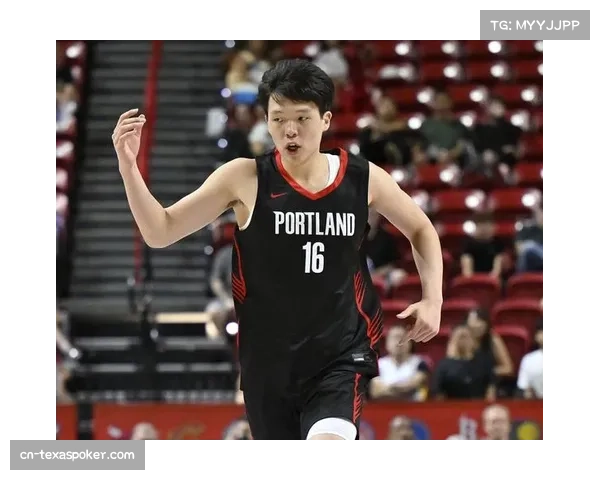

在当前阶段,关于中国球员杨瀚森在新赛季核心表现的一次公开说明,引发了舆论广泛关注。他在接受采访时对自己近期场上“未投三分球”的选择作出回应,明确表示这是基于战术定位与球队整体战略的考量,而非 simply “放弃外线”或“信心不足”。这一回应不仅折射出他个人成长路径中的思考,也让外界得以窥见其身处团队体系、角色定位与自我调整的综合状态。伴随本赛季他的出场机会、投篮分布与发展期望共同被放大探讨,此番说明具有一定的代表意义。此事件或将成为中国球员在海外联赛中如何定位自身发展与团队契合的一个观察样本。

杨瀚森在新阶段的“未投三分球”引发热议,其背后的出发点是角色定位。作为一名身高突出且具备篮下威胁的内线球员,他目前所在球队并没有把其定位为外线主要投手,而是更多承担内线防守、篮板争夺与挡拆后的二次机会攻击。如此定位意味着,他在战术上更被要求贴近篮筐,而不是主动拉到弧顶出手。这一定位直接导致他在比赛中并未有大量外线出手。

与此同时,现代篮球中线下对大个子的三分能力越来越被重视,但球队在构建阵容与战术框架时仍可能因中锋职责传统、轮换设置或教练习惯而限制其拉到三分线外的次数。对此,杨瀚森在采访中就提到,他当前更愿意先“做好内线本职”再延伸其他技能,这说明他本人也认知到三分出手不是强行要做而是建立在体系允许、角色适配的基础之上。

此外,这种“未投三分”也并非完全放弃,而是有意为之。与此同时,他也在训练中为三分投射做准备,只是在比赛中尚未将其作为主要武器释放。这就显示出,在他成长路径中,“三分延伸”被置于中期目标,而当下聚焦的是立足内线、提升战术适应性与发挥团队作用。

在赛季至今的联赛中,杨瀚森的三分球出手次数非常有限,甚至有场比赛他一投三分未中。 这一数据状况在球迷与媒体中引起了不少讨论:为何一名具备身高优势且在青年赛阶段已展示外线潜力的球员,在新的联赛阶段反倒减少了三分出手?

回溯比赛过程可见,他在上场时间、战术安排、攻防节奏中扮演的角色仍主要集中于篮下防守与进攻二次机会。正因为他的任务更多偏重于内线争抢、挡拆释放、切入以及防守轮转,使得其拉到三分线外的机会自然减少。加之对手防守策略、球队人员轮换等因素,都对他外线出手形成了实际限制。

尽管三分出手少,但杨瀚森在其他方面的表现并未乏力:他在防守盖帽、篮板争夺和挡拆之后的协作中有不错表现,这也佐证了他目前贡献并非被动躺在“未投三分”的争议中。可以说,比赛过程中的“未投三分”更像是一种战术安排下的现象,而非单纯能力缺失。

事实上,从训练与背景来看,杨瀚森并非没有三分投射意愿。此前他就曾在夏季联赛与特训中被媒体报道过较多三分出手,并且表现出一定命中威胁。 他在CBA时期虽然三分出手很少,但在赴海外准备阶段,他刻意加强了外线拉射能力,尝试在中锋位置向“空间型中锋”转型。

他本人在采访中也谈到,当初在试训阶段遭遇过“三分投不准”“在蒙着眼睛投篮”之类的质疑。 这种经历既是挑战,也是激励:他意识到三分不只是可选项,而是现代篮球中大个子球员必须具备的技能之一。但与此同时,他也透露,在新团队中,他选择先“稳住篮下贡献”再“分阶段打开三分”更为理智。

因此,他此次在采访中对“未投三分球”作出解释,可以理解为一种成熟的自我调控:不仅有意愿练习三分,更有策略地分配比赛出手类型。他愿意先在“立足篮下、做球队需人”方面建立底线,再在未来视战术允许时释放三分威胁。

杨瀚森的这次回应引发热议,一方面是因为他作为新晋进入欧美联赛的大中华区球员,其每一个动作都被广泛关注;另一方面更因为这反映了中国球员在海外团队中如何定位自身、如何融入战术体系、如何做出选择的典型案例。由此可见,这不仅关乎个人,而具有更广泛的象征意义。

在更为宏观的层面,当代篮球越来越强调“无位置篮球”与“空间型内线”——即中锋也需具备拉射能力、外围威胁与挡拆后的外线拉扯能力。 杨瀚森选择暂时减少三分出手,而不是立即做大量尝试,反映的是他团队在其成长路径上设定的“先掌握核心,再扩展边际”的策略。

与此同时,这一现象也让中国球员培养路径与海外联赛接轨的讨论更加现实:即便具备潜力,也要受制于体系、任务分配、球队战术节奏与个人适应节奏。杨瀚森所处的状态,正是当前中国大个子球员“从国内统治级别到融合海外角色”的典型过渡期。他的回应与选择,对未来中国篮球人才出海、团队使用大个子的模式都有启示作用。

总体来看,杨瀚森对“未投三分球”的回应不仅是他对自身现状的解读,也是一次职业态度的展现——他没因争议而回避,而是结合战术环境与自身位置进行说明。这种坦然与战略性选择,对其未来发展具有积极意义。

未来趋势来看,他在体系允许的情况下三分能力完全释放只是时间问题;同时,他所在的球队也极可能在适当时机给予他更多外围出手机会。从行业角度建议,中国球员在海外联赛中应更早明确角色定位、训练体系与战术定位匹配,以减少能力与机会之间的脱节,从而加速自身成长与团队融合。

德州扑克在线玩

德州扑克在线玩